在黄道周的书论中,“遒媚”一词出现的次数最多。“书字自以遒媚为宗,加之浑深,不坠佻靡,便足上流矣。”“比见秦华玉所镌诸楷法,笔笔遒媚……”“八分以文征君第一,王百谷学《荐稿》,备得大旨,惜其态多施于八分,却清截遒媚,亦不易得。”“今观此帖(即《颜鲁公郭公帖》),遒媚翩然,高者欲齐逸少,卑亦不近米颠……”遒媚在这里是黄道周书法美的标准,也是他追求的艺术境界。

何谓遒媚?从字面上解,遒者,强劲也。鲍参《上浔阳还都道中》诗云:“鳞鳞夕云起,猎猎晚风遒。”媚者,美好也,遒媚则为刚健美好义。“遒媚”为评书语,始见于世传卫夫人(卫铄)的《与释谋书》,云:“卫氏有一弟子王逸少,甚能学卫真书,咄咄逼人,笔势洞精,字体遒媚,师可诣晋尚书馆书耳。”唐人多以为传世卫夫人此文是伪作,所以,不愿袭用“遒媚”一语;而用遒劲、遒逸、姿媚、遒润、遒丽、遒美等,一字之改而内涵基本不变。

孙过庭在《书谱》中云:“假合众妙攸归,务存骨气;骨既存矣,而遒润加之。亦犹枝干扶疏,凌霜雪而弥劲;花叶鲜茂,与云日而相晖。如其骨力偏多,道丽盖少,则若枯槎架险,巨石当路,虽妍媚云阙,而体质存焉。若遒丽居优,骨气将劣,譬夫芳林落蕊,空照灼而无依;兰沼漂萍,徒青翠而奚托。”孙过庭于此强调的是骨气、骨力与遒丽的统一,骨气、骨力是书之枝干,遒丽则为书之叶蕊。韩愈有“羲之俗书逞姿媚”的诗句。唐代书家窦蒙《述书赋》对媚字作如是解:“意居形外曰媚”。宋人评书则与唐人有所不同,往往把“姿媚”与“豪劲”(或遒劲)对应而言。如黄山谷述苏东坡书法艺术创作过程时云:“东坡少年时规摹徐会稽,笔圆而姿媚有余。中年喜临写颜尚书,真行造次为之,便欲穷本。晚乃喜李北海书,其豪劲多似之。”值得指出的是,黄庭坚对“道”“媚”诠释是从笔法上人手,自有其独到处。黄庭坚在《寒山帚谈》中说:“笔法尚圆,过圆则弱而无骨;体裁尚方,过方则刚而无韵。笔圆而用方,谓之遒;体方而用圆,谓之逸。逸近于媚,道近于谏。媚则俗,谏则野。”宋以后不少人沿用此说,并加以发挥。如朱履贞的《书学捷要》云:“书之大要,可一言而尽之。曰:笔方势圆。方者,折法也,点画波撇起止处是也,方书指,字之骨也;圆者,用笔盘旋空中,作势是也,圆出臂腕,书之筋也。故书之精能,谓之遒媚,盖不方则不遒,不圆则不媚也。”

自魏晋至明清,“遒媚”的内涵并非一成不变。黄道周心目中的“遒媚”书法境界为何?这是我们探讨的关键问题。

首先,我们看看何种书法达到黄道周的遒媚标准。

诚如清代王文治《快雨堂跋》中评黄道周书是“楷法遒媚,直逼钟王”。的确,黄道周对魏晋大书家钟繇、王羲之是极为推崇的。《书品论》云:“卫夫人称右军书亦云‘洞精笔势,遒媚逼人’而已。”而唐代“虞,褚以下,逞奇露艳,笔意偏往,屡见蹊径。颜、柳继之,援弋舞锥,千意一意,自此以还,遂复颇撇略不堪观。”首先黄道周是推崇魏晋书风。其次是肯定了唐代诸家是承诸魏余绪而得其“遒媚”:“如初唐人虞、薛、欧、褚所用异笔,大率不出右军之旧”,“今盛行者,若《中兴颂》之宏伟,《家庙碑》之矜丽,以此两帖括诸精妙,即怀素所述笔意具矣。天下共传,以为壮体。今观此帖(指颜鲁公郭公帖)遒媚翩然,高者欲齐逸少,卑亦不近米颠,虽有唐室之风,尚永和之裔矣。”黄道周意识到颜真卿书法虽有魏晋遗韵,但毕竟还为唐代之风。的确唐代的“遒媚”与魏晋的“遒媚”已不相同。艺术审美观是随着时代的前进而不断地发生变化,每个时代崛起的各领风骚的书法家,他们的成功都鲜明地昭示着一条颠扑不破的规律——继承是创新的前提,只有创新方有生命力。从审美理想总倾向看,魏晋时人强调的是情理统一,崇尚一种刚柔并济、骨肉相称、骨势与韵味和谐统一的书法美,而初唐虞、欧、褚、薛诸书家则进一步弘扬阳刚之美,强调“骨”、“骨体”、“骨力”,讲求“丈夫之气”。唐人之“骨”已非晋人潇洒清逸之“骨”,它更注重劲健之骨力,雄强之气势,即所谓“锋健”、“雄媚”、“险峻”等多种形态的阳刚之美。这种壮美的书法美学思想在张怀瓘的《书议》、《书断》等书论中得到集中体现。他所提倡的“飞动”、“肃然凛然”、“骇目惊心”的艺术意境的“风神骨气”的主要特点便是凸显雄伟奔放之情味。如果说魏晋的“遒媚”是优美的话,那么,唐人的“遒媚”则为壮美。

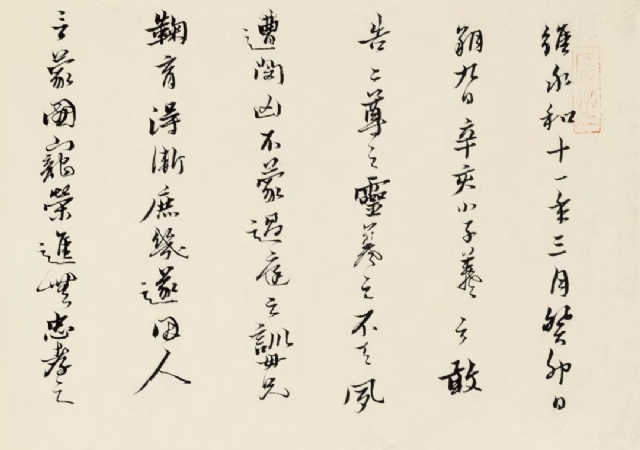

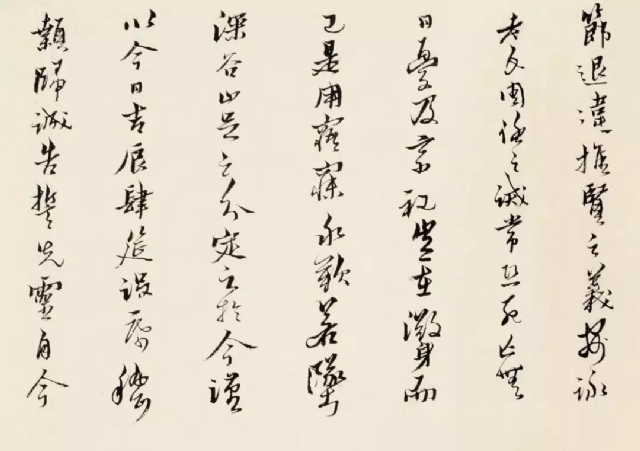

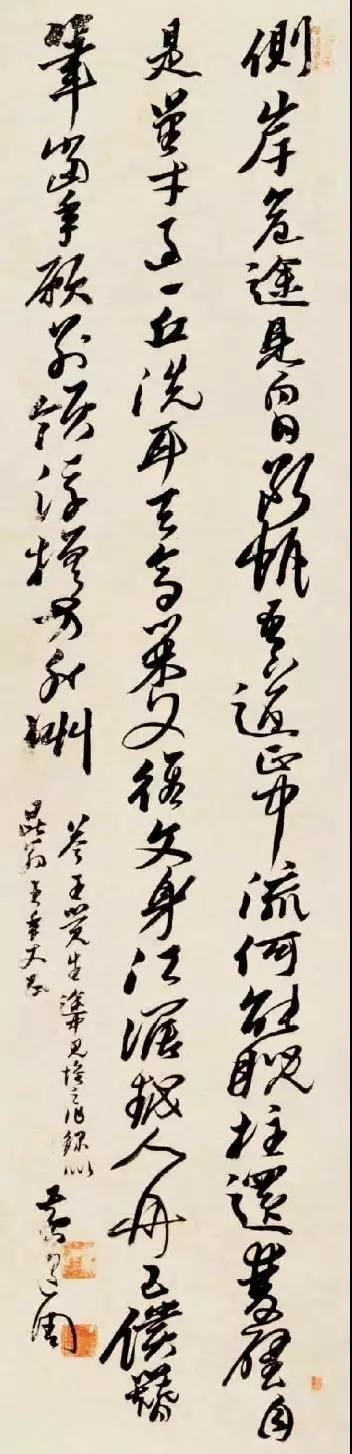

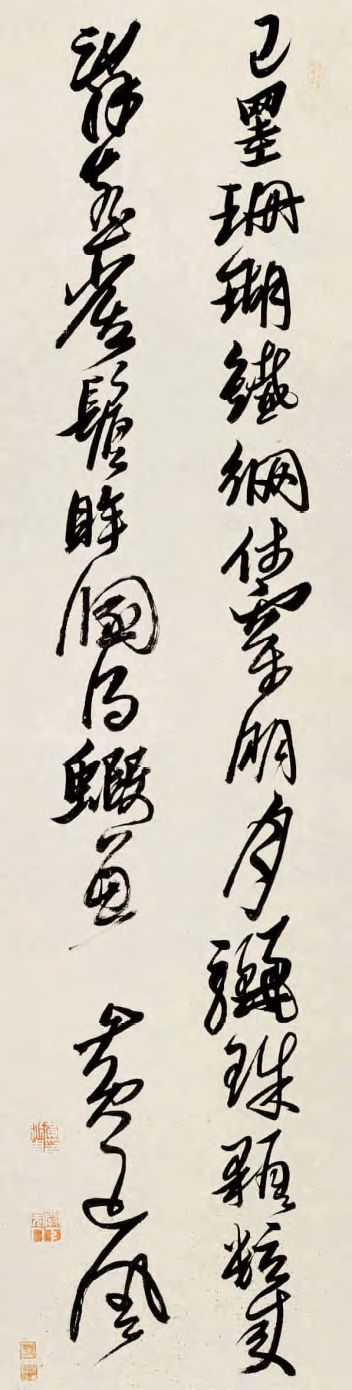

唐代以降,书风又变。对此,黄道周大不以为然,极少用“遒媚”评之。惟见论及王百谷八分书才用“清截遒媚”之语。因此,可以认为:黄道周主张书法应由唐窥晋,以求复兴遒媚书风。他的书法活动也是一种自觉的、内省的对遒媚书风的艺术追求。但这张追求是在继承前人经验上的创造,是站在前人肩膀上的突破。换言之,黄道周书法上的遒媚与晋唐迥异,而展现出一种前所未有的豪放不拘、气势雄健的格调,以峭厉郁勃、戈戟森森的书风抒发他历经坎坷、内心世界异常复杂激荡的情怀,具有“推到一世之豪生,开拓万古之心胸”的气概,蕴含了近代人文色彩。

其次,我们再看看黄道周在书法实践中是如何追求遒媚的。

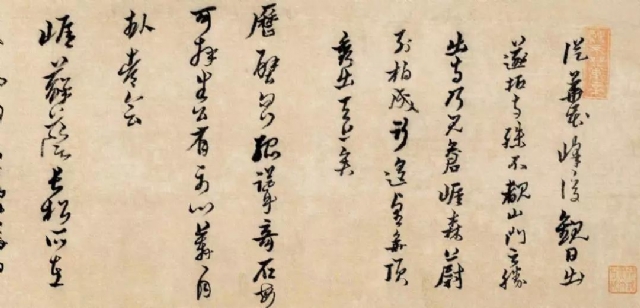

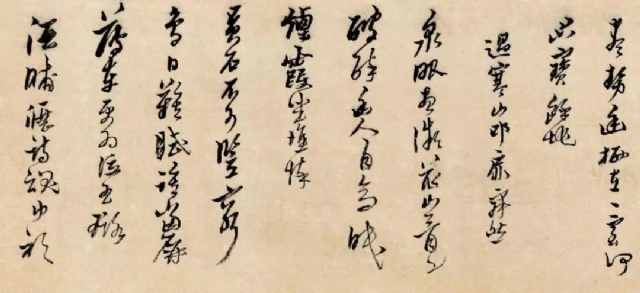

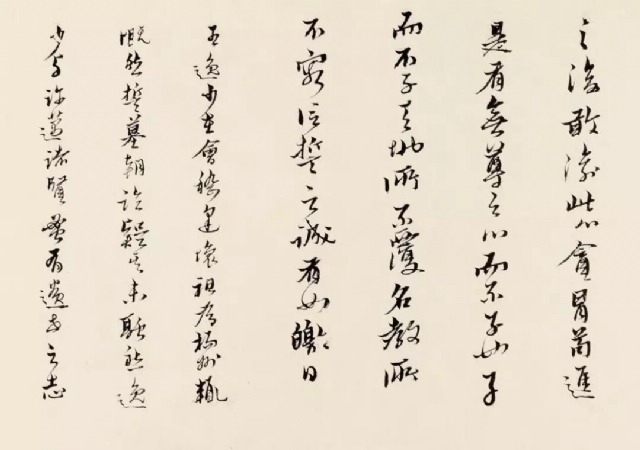

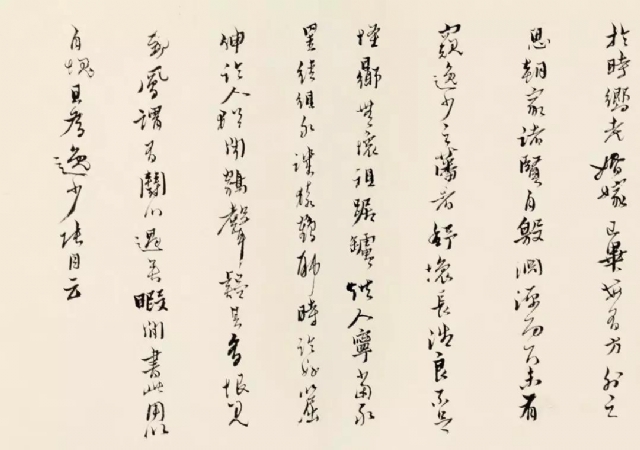

黄道周的楷书初范钟繇、王羲之,尤其推崇王氏的《宣示》、《季直》、《墓田》诸帖,反复揣摩,得其神韵。其所书《周顺昌神道碑》、《张溥墓志铭》、《孝经册》等,结体独特,打破了四平八稳的结字法,特意在字的搭配上造成险峻峭拔之势,拓宽横向,缩短纵度,质朴古雅。他还在楷法中强调点划长短不一,部首与部身高低大小有异,时合时离,时奇时正。于逐字的持续斜正中,求得整体结构的稳定。他还运古熔今地把金文和隶书的笔法稍加变化,参入小楷书中,行笔稳缓、点线凝重,造成苍茫朴厚的艺术感觉。除小楷外,黄道周书法成就最高的还数行草。清人秦祖永评及黄道周书法说:“行草笔意离奇超妙,深得二王神髓”。所谓“离奇超妙”,首先表现在结体上融合了不少章草成分,取法高古有逸气。突破字内结构所占空间的常规比例,写成上宽下窄,上松下紧,善于以最后一笔来调整字的重心。用笔刚劲,方圆并运,每个字俯仰立卧,欹正敛张各有姿态。其次在章法上讲究疏密相济,参差欹侧,神采飞动。字与字的接笔处,截然中断,少波拂与牵丝,字距密丽,行气贯通;行距疏朗,车马可驰。茂密之中达到平和超妙。

明代270年间,书家辈出,人才蔚兴。但当时碑学未起,书风仍承袭有元一代,讲求妍媚柔婉,追求外在形态的感官愉悦,可谓趋于俗而伤于雅,妍媚有余而古朴不足。晚明名气最大者莫如董其昌,董推崇“闲远清润”的“淡意”书品和“率意”书风,神秘莫测。其实,也只是顾盼自喜之乐而对书法的创新则无奋发为雄之慨。惟明末黄道周倡“遒媚”、重创新,与倪元璐等在传统的基础上对二王书法体系进行了一次大变革,无论是用笔结体、章法布局各个方面都另辟蹊径,一扫董氏以来书坛的柔媚之风,创造出有别于前人新的书法美学原则。当代书法大师沙孟海先生在《近三百年的书学》一书中,于帖学部分分列黄道周、倪元璐、沈曾植定为“于二王以外另辟一条路线”者,可谓精当。

因此,可以说黄道周的遒媚观,体现在其书作上是古拙朴茂,放逸倜傥的雄秀。黄道周于明末倡导遒媚、排斥时尚,在书法史上留下开拓性和发展性的业绩,对书法艺术的发展有着不可低估的作用。这一点后人自有公论。晚清书家何绍基曾对黄道周的书法艺术作如此评价“忠端书法,根据晋人,兼涉北朝,刚劲之中,自成精熟,迥非文、董辈所敢望。”