魏传义的艺术人生 文/韩墨

2016-4-11 潮望艺术网

福建厦门海滨的一座普通的楼宇,有一套房子名为“海风阁”。站在“海风阁”的窗前眺望,外面是一望无际的大海。有一位80岁的老人,每天在这里听涛、观潮、品茶、作画。他便是著名画家魏传义先生。

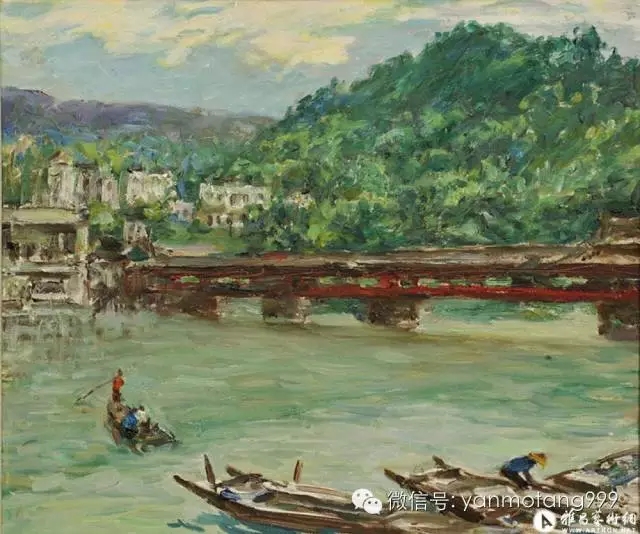

大凡了解新中国美术史的人,对魏传义的名字都不会陌生。魏传义1928年出生于四川达县的一户普通家庭,早年就读于四川省艺术专科学校和中央美术学院。魏传义和著名油画家冯法祀、侯一民、詹建俊、靳尚谊、任梦璋、王流秋等21人,是新中国成立后,由前苏联支持建立并组织教学的首批油画训练班学员,师从俄罗斯著名画家、两次斯大林奖金获得者——马克西莫夫教授。因此,他们堪称为新中国油画的开拓者,是新中国第一代杰出的油画家。

大凡了解新中国美术史的人,对魏传义的名字都不会陌生。魏传义1928年出生于四川达县的一户普通家庭,早年就读于四川省艺术专科学校和中央美术学院。魏传义和著名油画家冯法祀、侯一民、詹建俊、靳尚谊、任梦璋、王流秋等21人,是新中国成立后,由前苏联支持建立并组织教学的首批油画训练班学员,师从俄罗斯著名画家、两次斯大林奖金获得者——马克西莫夫教授。因此,他们堪称为新中国油画的开拓者,是新中国第一代杰出的油画家。

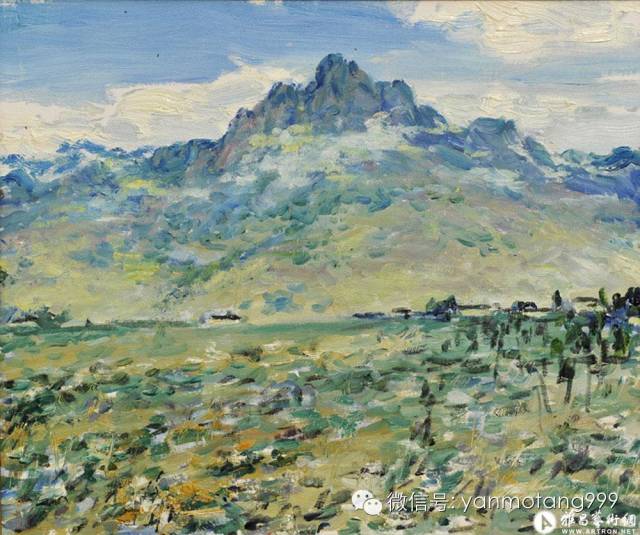

时至今日,年近八旬的魏传义先生,仍然经常从事油画创作。他的油画作品,始终闪耀着现实主义的理性光辉,却又不乏清新秀婉的艺术情调和田园牧歌式的抒情品质。

魏传义先生一生都在从事美术创作和美术教育事业。他长期任教于四川美术学院,曾担任教务处长,以其深厚的油画功底从教,培养出了诸如罗中立、程丛林、高小华、何多苓、秦明、张晓刚等名震画坛的优秀油画家。此后,他由四川美院调到厦门大学主办起国内第一所艺术教育学院,出任厦门大学艺术教育学院院长。退休后,他便长期在厦门这座美丽的南方岛城生活下来。

从上个世纪70年代,魏传义先生开始涉足中国画创作。他早年向四川美术名家学习中国画,1948年,又受教于张大千,还深入研究石涛、八大、吴昌硕、齐白石等大师的花鸟与山水画,有着驾轻就熟的书法绘画基础。因此,随着年龄的增长,阅历的丰富,他在油画创作的同时,更渴望用传统的中国绘画来自由地抒发情怀。

魏传义先生一生都在从事美术创作和美术教育事业。他长期任教于四川美术学院,曾担任教务处长,以其深厚的油画功底从教,培养出了诸如罗中立、程丛林、高小华、何多苓、秦明、张晓刚等名震画坛的优秀油画家。此后,他由四川美院调到厦门大学主办起国内第一所艺术教育学院,出任厦门大学艺术教育学院院长。退休后,他便长期在厦门这座美丽的南方岛城生活下来。

从上个世纪70年代,魏传义先生开始涉足中国画创作。他早年向四川美术名家学习中国画,1948年,又受教于张大千,还深入研究石涛、八大、吴昌硕、齐白石等大师的花鸟与山水画,有着驾轻就熟的书法绘画基础。因此,随着年龄的增长,阅历的丰富,他在油画创作的同时,更渴望用传统的中国绘画来自由地抒发情怀。

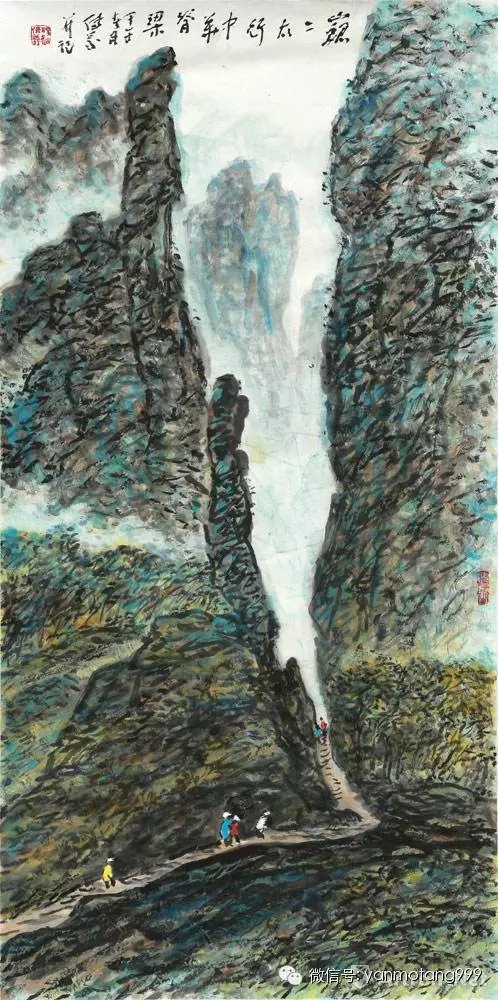

魏传义的国画创作以写意花鸟、山水为主,他的山水画没有从传统格局入手,而是以传统的笔墨方法,表达自身对山水自然的主观感受。他钟情于大自然,热爱生活,善于在平凡的题材中发现艺术美,再以独特的手法表现,使之不同凡响。这些作品带有浓郁的生活气息,以写生式的手法放笔直取,抒写胸意,具有鲜明的时代特征。如果说他的油画创作是典型的现实主义艺术,那么,他的山水画更多地表现出浪漫主义情怀,犹如一首首现代抒情诗,自然、清新、优美、恬静,洋溢着时代气息。

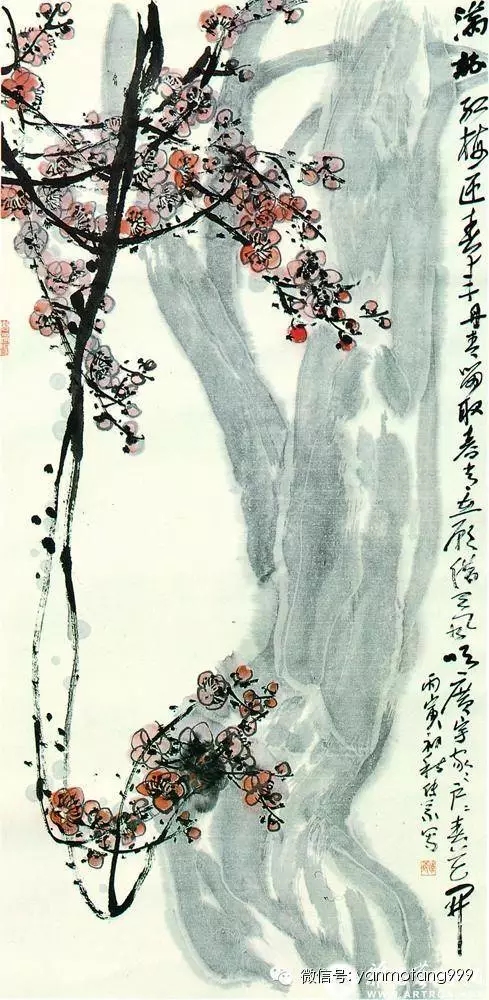

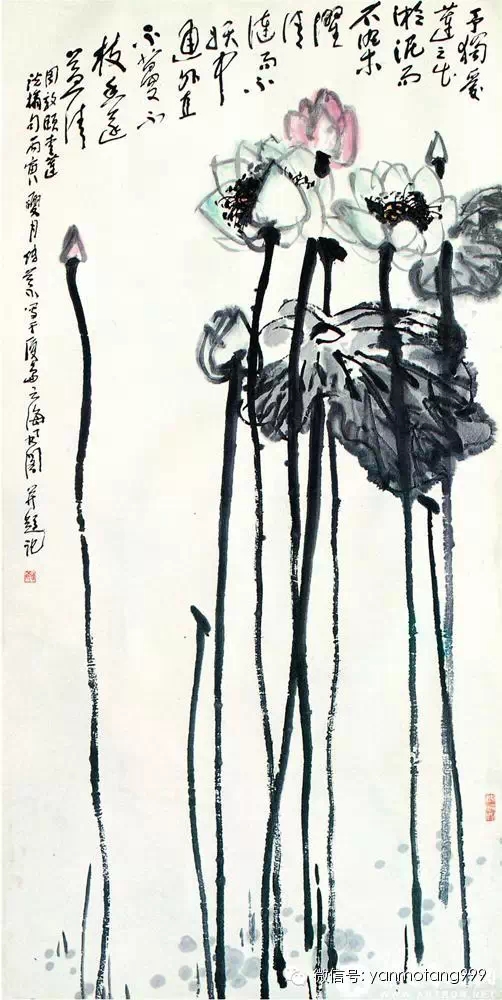

魏传义先生的花鸟画创作,更加贴近艺术创作的本性,可以看作是对中国传统文人画的反观和变革的实践。魏传义中国画的笔墨功夫十分娴熟,在创作中,他继承和发扬了中国传统绘画的写意精神,逸笔草草,不求形似,这对于一位擅长于写实主义画风的油画家来说,是极为难得的。在笔墨的运用上,他讲究以书法笔法入画,注重笔墨之间的对立统一关系。墨色的变化、韵律,线条的穿插组合,都显得极具匠心。因此,笔墨自身的美感,在他的花鸟画中得到了充分体现。

魏传义的花鸟画具有深厚的传统艺术底蕴,却没有传统文人画中的高古、荒寒之气,而是借助传统笔墨,抒发现代情怀。因此,那些在传统画中已经僵化成符号的笔墨,在他的笔下,因画家主观情感和性情的注入,而获得了鲜活的生命力。

魏传义先生的花鸟画创作,更加贴近艺术创作的本性,可以看作是对中国传统文人画的反观和变革的实践。魏传义中国画的笔墨功夫十分娴熟,在创作中,他继承和发扬了中国传统绘画的写意精神,逸笔草草,不求形似,这对于一位擅长于写实主义画风的油画家来说,是极为难得的。在笔墨的运用上,他讲究以书法笔法入画,注重笔墨之间的对立统一关系。墨色的变化、韵律,线条的穿插组合,都显得极具匠心。因此,笔墨自身的美感,在他的花鸟画中得到了充分体现。

魏传义的花鸟画具有深厚的传统艺术底蕴,却没有传统文人画中的高古、荒寒之气,而是借助传统笔墨,抒发现代情怀。因此,那些在传统画中已经僵化成符号的笔墨,在他的笔下,因画家主观情感和性情的注入,而获得了鲜活的生命力。

花鸟创作是画家思想境界、艺术修养、人格品德的综合反映。因此中国画论讲“画如其人”、“画品即人品”。魏传义的花鸟画,丝毫没有世俗气、霸悍气,只有一种令人感到亲切的轻松自然、潇洒淡泊的清气,正是他人格与性情的真实反映。那亭亭出水的荷叶,花间栖息的山禽,山崖吐芳的幽兰,春江水暖的群鸭,无不是经过了画家的精心提炼和再造,焕发出灼灼的生命神采,而这种神采,又恰恰是作者情思的表白、性灵的宣泄。他喜欢画荷,又往往在画中题写一首自作诗:“洗腻呈风骨,宿露着淡装。净植称本色,寒塘碧玉香。”这既是画家人生的座右铭,又是他画品人品的自我写照。

我们很难用画种给魏传义做一个界定,油画家、国画家、山水画家或者花鸟画家,他在这些领域的成就,都足以彪炳画坛。就是这样一位成就卓著的艺术家,在这个如火如荼的变革时代,他却选择了厦门闹中取静的一隅,来谱写他的夕阳晚景,独享闲适恬淡的艺术生活。“世人争向闹市去,我愿青山共白头”,我们祝愿这位远离喧嚣的艺术家,在他的艺术天地里走得更远。

我们很难用画种给魏传义做一个界定,油画家、国画家、山水画家或者花鸟画家,他在这些领域的成就,都足以彪炳画坛。就是这样一位成就卓著的艺术家,在这个如火如荼的变革时代,他却选择了厦门闹中取静的一隅,来谱写他的夕阳晚景,独享闲适恬淡的艺术生活。“世人争向闹市去,我愿青山共白头”,我们祝愿这位远离喧嚣的艺术家,在他的艺术天地里走得更远。

阅读(2502)