启功先生的另一面

2017-6-20 潮望艺术网

启功先生的全名为爱新觉罗·启功。但他在所有的书画、著作、文章和书信中,从未用过“爱新觉罗”。启老诙谐地说:“本人姓启名功字元白,不吃祖宗饭,不当‘八旗子弟’,靠自己的本领谋生。”

他的祖先是雍正的儿子,乾隆的弟弟。但是到了启功的高祖父这一代,因不是正室生的嫡系长子而列入旁支,从而跟着当侧室的母亲搬出了王府。当启功的高祖父死后,曾祖父已成为所谓的“强干弱枝”,以教书度日。由于不甘居人下,他发愤读书,应考科举,由举人、进士到翰林,最后当了礼部尚书。启功的祖父仍旧走这条道,最终也做了“主考”,当了“学政”。可是启功的父亲未踏入仕途便于十九岁过早地夭亡,当时启功刚满周岁。在祖父关爱下启功才得以上学念书。其祖父的老门生戴遂之,堪称是知恩图报的老夫子。他亲自为少年启功讲授文史,竭尽全力要让他继承其教育世家的衣钵。启功当时想:“你供我上学,可我母亲和一个没有出嫁的姑姑谁管呢?再说我总不能老靠别人的资助过日子吧?”于是他央求戴老先生说:“我想谋个职业,哪怕一月挣个二三十元,也好奉养母亲和姑姑。”启功明白自己是彻底“被遗弃的贵族后裔”,那何不隐其姓,先解决生计再图发展?开朗乐观的他便独创“启”姓,自当“始祖”了。

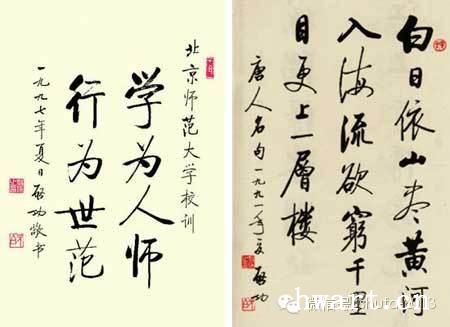

1933年启功中学毕业。基于家学的渊源,又得到祖父门生的刻意指点和悉心培养,启功在古典诗词和经史辞章方面便脱颖而出了。这时祖父的一位老世交傅增湘先生把启功举荐给了卓越的史学家和教育家陈垣。陈垣对学生情谊之纯,之真,之深,使启功终生难忘。他曾动情地回忆道:“我从21岁起得识陈垣先生,直到他去世。受陈老师教导,经历近四十年。”为报此恩,耄耋之年的启功呕心沥血伏案三年,创作了上百幅书画作品。在陈垣先生诞生一百二十周年之际,他以在香港义卖所得的一百六十三万元人民币设立了“北京师范大学励耘奖学助学基金”。基金以“励耘”命名,是因为老校长陈垣生前曾吟诗云:“老夫也是农家子,书屋于今号励耘。”陈垣久居此屋,励耘书屋由此得名。启功了了报答师恩的夙愿,赵朴初先生题诗赞曰:“输肝折齿励耕耘,此日逾知师道尊。万翼垂天鸾凤起,千秋不倦诲人心。”

患难与共情未了

在启功心目中还有一位永远难忘的人,便是他患难与共的老妻章宝琛。启功的婚姻不仅要遵“母命”,还要按清代传统只在旗人内部论亲。他21岁时中学毕业,正忙于四处求职,在母亲的包办下,便与从未见过面的章宝琛成婚了。章宝琛不通文墨,而且是带着可怜的小弟弟一起嫁过来的。但自她来到启功家后,任劳任怨,再不要启功为“家”操心,使启功对她由“同情”逐渐转化为“爱情”。启功的母亲1956年病逝时,启功于悲恸中顿悟了妻子为这个家庭日夜操持的功劳,竟忍不住双膝跪下一拜,叩谢贤妻的情深义重。

1957年整风反右运动,潜心习书画的好好先生启功也在劫难逃。回到家来,章宝琛不解地问他怎么会划上了右派,启功为宽慰她,不无幽默地说:“我参加过土改,划什么‘分子’都有比例数。这个‘右派’也是有比例的。你想想,咱们是封建家庭,皇室残渣,受的是根深蒂固的封建教育。既然有比例,就有凑数倒霉的,在下就是一个。”妻子学着老校长陈垣的口气劝启功埋头写书,不辍书画,“留得青山在,不怕没柴烧”。章宝琛还卖了首饰,换了钱来给启功买书用。“文革”年月启功被拘留审查,幸亏章宝琛有见识也有胆量,她早把家里一切“犯禁”的东西和启功所有的字画书稿,统统包装严实埋藏好。红卫兵无数次抄家什么也没有查到。一次红卫兵逼问启功:“你是清朝的孝子贤孙,封资修的东西一定不少!”启功也幽了一默:“实话实说吧,资没有,修也没有,就是有封。老朽虽系皇室后代,想当孝子贤孙还当不上呢……”有位好心的学生有意掩护他,就故作正经地说:“你只有封,就给你‘封’上吧!”从此门上就贴了两道大封条。1975年章宝琛病危,她在弥留之际拉着启功的手,指点了她埋藏书画文稿之处。日后启功找出来一看,自己多年呕心沥血所作的书画文稿,是用一层又一层的牛皮纸外套塑料膜包裹好的,一张也没坏!这“奇迹”,为启老、也为中华民族保留了一批珍贵的墨宝。

在启功心目中还有一位永远难忘的人,便是他患难与共的老妻章宝琛。启功的婚姻不仅要遵“母命”,还要按清代传统只在旗人内部论亲。他21岁时中学毕业,正忙于四处求职,在母亲的包办下,便与从未见过面的章宝琛成婚了。章宝琛不通文墨,而且是带着可怜的小弟弟一起嫁过来的。但自她来到启功家后,任劳任怨,再不要启功为“家”操心,使启功对她由“同情”逐渐转化为“爱情”。启功的母亲1956年病逝时,启功于悲恸中顿悟了妻子为这个家庭日夜操持的功劳,竟忍不住双膝跪下一拜,叩谢贤妻的情深义重。

1957年整风反右运动,潜心习书画的好好先生启功也在劫难逃。回到家来,章宝琛不解地问他怎么会划上了右派,启功为宽慰她,不无幽默地说:“我参加过土改,划什么‘分子’都有比例数。这个‘右派’也是有比例的。你想想,咱们是封建家庭,皇室残渣,受的是根深蒂固的封建教育。既然有比例,就有凑数倒霉的,在下就是一个。”妻子学着老校长陈垣的口气劝启功埋头写书,不辍书画,“留得青山在,不怕没柴烧”。章宝琛还卖了首饰,换了钱来给启功买书用。“文革”年月启功被拘留审查,幸亏章宝琛有见识也有胆量,她早把家里一切“犯禁”的东西和启功所有的字画书稿,统统包装严实埋藏好。红卫兵无数次抄家什么也没有查到。一次红卫兵逼问启功:“你是清朝的孝子贤孙,封资修的东西一定不少!”启功也幽了一默:“实话实说吧,资没有,修也没有,就是有封。老朽虽系皇室后代,想当孝子贤孙还当不上呢……”有位好心的学生有意掩护他,就故作正经地说:“你只有封,就给你‘封’上吧!”从此门上就贴了两道大封条。1975年章宝琛病危,她在弥留之际拉着启功的手,指点了她埋藏书画文稿之处。日后启功找出来一看,自己多年呕心沥血所作的书画文稿,是用一层又一层的牛皮纸外套塑料膜包裹好的,一张也没坏!这“奇迹”,为启老、也为中华民族保留了一批珍贵的墨宝。

启功先生说自己的书法

启功先生《论书绝句》叙及自己的书法,现在抄录四首于下:

少谈汉魏怕徒劳,简版摩挲未几遭,岂独甘卑爱唐宋,半生师笔不师刀。

亦自矜持亦任真,亦随俗媚亦因人,亦知狗马常难似,不知青红画鬼神。

用笔何如结字难,纵横聚散最相关,一从证得黄金律,顿觉全牛骨隙宽。

先摹赵董后欧阳,晚爱诚应竟体芳,偶作擘窠钉壁看,旁人多说似成王。

第一首是说自己的书法长于行楷,不善篆隶,这是因为行楷的写法不同于篆隶,不能工于彼,必定工于此。另外一个原因,就是汉魏石刻残泐已甚,学之如灯取影,矫揉造作,这是他性所不喜欢的。

第三首中的‘黄金律’是他研究历代楷书,详细测量每字中笔划之聚散高低,发现其重点并不在方格之中心点上,而在稍左上方的位置,恰符合黄金分割律的道理。这是他研究书法结体的一重大发现,对此他有专文论述。

第四首述学书之过程,他自注很详细:

“余六岁入家垫,字课皆先祖自临《九成宫》以为仿影。十一岁见《多宝塔碑》略识其笔趣。然皆无所谓学书也。

廿余岁得赵书《胆巴碑》,大好之,习之略久,或谓似英煦齐。时方学画,稍或谓似可成图,而题署板滞,不成行款。乃学董香光,虽得行气,而骨力全无。继得上虞罗氏精印《宋拓九成宫碑》,有刘权之跋,清润肥厚,以为不啻墨迹,固不知为宋人重刻者。乃逐字以蜡纸勾拓而影摹之。于是行笔顽钝而结构略成。此余学书之筑基也。

其后杂临碑帖以及历代名家墨迹,以习智永《千文》墨迹最久,功亦最苦。论其甘苦,惟骨肉不偏为难。为强其骨,又临《玄秘塔碑》若干通。偶为人以楷字书联,见者殷勤奖许之曰,此深于诒晋齐法者,而余固未尝一临诒晋帖也。”

启功先生《论书绝句》叙及自己的书法,现在抄录四首于下:

少谈汉魏怕徒劳,简版摩挲未几遭,岂独甘卑爱唐宋,半生师笔不师刀。

亦自矜持亦任真,亦随俗媚亦因人,亦知狗马常难似,不知青红画鬼神。

用笔何如结字难,纵横聚散最相关,一从证得黄金律,顿觉全牛骨隙宽。

先摹赵董后欧阳,晚爱诚应竟体芳,偶作擘窠钉壁看,旁人多说似成王。

第一首是说自己的书法长于行楷,不善篆隶,这是因为行楷的写法不同于篆隶,不能工于彼,必定工于此。另外一个原因,就是汉魏石刻残泐已甚,学之如灯取影,矫揉造作,这是他性所不喜欢的。

第三首中的‘黄金律’是他研究历代楷书,详细测量每字中笔划之聚散高低,发现其重点并不在方格之中心点上,而在稍左上方的位置,恰符合黄金分割律的道理。这是他研究书法结体的一重大发现,对此他有专文论述。

第四首述学书之过程,他自注很详细:

“余六岁入家垫,字课皆先祖自临《九成宫》以为仿影。十一岁见《多宝塔碑》略识其笔趣。然皆无所谓学书也。

廿余岁得赵书《胆巴碑》,大好之,习之略久,或谓似英煦齐。时方学画,稍或谓似可成图,而题署板滞,不成行款。乃学董香光,虽得行气,而骨力全无。继得上虞罗氏精印《宋拓九成宫碑》,有刘权之跋,清润肥厚,以为不啻墨迹,固不知为宋人重刻者。乃逐字以蜡纸勾拓而影摹之。于是行笔顽钝而结构略成。此余学书之筑基也。

其后杂临碑帖以及历代名家墨迹,以习智永《千文》墨迹最久,功亦最苦。论其甘苦,惟骨肉不偏为难。为强其骨,又临《玄秘塔碑》若干通。偶为人以楷字书联,见者殷勤奖许之曰,此深于诒晋齐法者,而余固未尝一临诒晋帖也。”

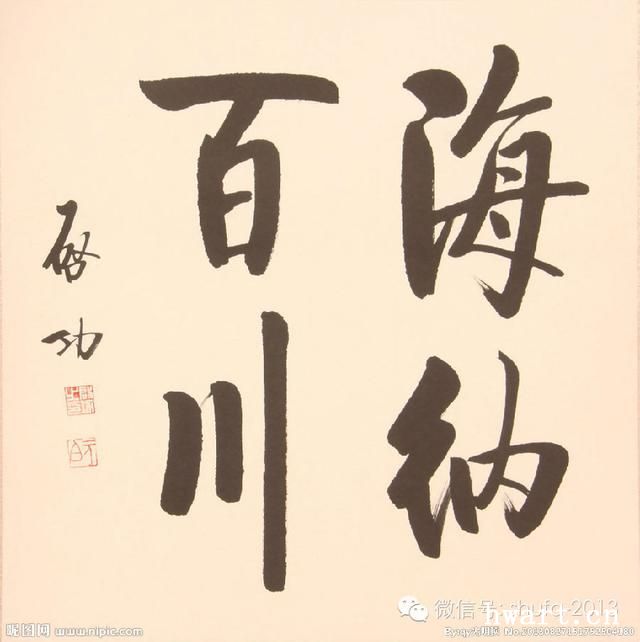

独创“五三五”字体

启功先生出生在书香门第,自幼便在祖父的督促下练习书法。开始他与一般的小孩没有两样,悬腕运笔老哆嗦,描“红字”的成绩也不理想,以致后来他的画比字好。对他刺激最大的是,一次他的表舅请他作画,却事先叮嘱再三:画好后千万别在上面题款,他要另找人写。此事促使他立志勤奋练字。后来陈垣又对他说:“你要给学生批改作文,学生的字写得比你漂亮,你心里会是什么滋味?”启功下苦心练字,书法有了很大的进步,陈垣看后又加指点:“不要用毛笔去模拟刀刃所刻的效果,以免流于矫揉造作之弊。”悟性过人的他由此深得其理,后来便提出了“学书别有观碑法”,“透过刀锋看笔锋”,“半生师笔不师刀”等名言。

古人有“书法以用笔为先”之说。启功曾花大量的时间和精力苦练用笔,一笔一笔地琢磨,临帖临得分毫无差。但写出来的字平看还可以,一挂起来就没神了。经过再三揣摩,他才发现问题在字的“结构”上。启功找来很多名家碑帖以及唐代佛经,用透亮的方格纸将这些字单个放大,潜心描写,终于从名家书法的笔划结构上,找到了写字的规律。这极平常的规律却极难发现。一般人学书法都是从写“九宫格”或“米字格”开始,将方格分成若干的等分。启功发现问题就出在这“等分”上。道理很简单,因为每个字的“重心”不一定都在“中心”,所以不能把每个字都一个模式地上下左右分为“三等分”。于是他采用一个更为符合字形结构的划分法,便是由他首创的“五三五”不等分,这种字形上下左右的分量较大,中间的分量较小,而不是“九宫格”那样的“九等分”。

启功在这“五三五”不等分的基础上练字许久。他反复研究,又发现汉字结构存在“先紧后松、左紧右松、内紧外松”的规律,所以对历来所说汉字应“横平竖直”之言也不可尽信了。其实,平、直之中也是有变化的,不然写出来的字就全无神采而变得呆傻了。“形似”与“神似”之别,究其根源还在于汉字的结构上。如果字的结构不好,用笔再妙也无济于事。所谓“胸有成竹”,就是写字时,心中应先有这个字的“骨架结构”,下笔心中有底,笔下也就有神了。启功认为写字只要写出结构,好看就行,爱怎么拿笔就怎么拿,爱怎样用笔就怎样用笔。哪怕每天写几个字,将字的结构写准确就是功夫。“五三五”不等分结构字体,便是他独创的“启体”书法。

“文革”十年浩劫中,启功没有贴大字报的资格,却必须承担抄大字报的义务。先是造反派的大字报让他抄写,由于启功字写得好,随后各种“战斗队”的大字报都让他抄写。有时时间紧迫,造反派们直接往席棚墙上贴白纸,命令他站着面对席棚墙直接写。如此挥毫几年后,竟练就了他独特的“站功”,笔也练得放开了。后来,当启功的书法誉满海内外,成为千金难得之“国宝”时,北师大校园内还出现过搜寻“文革”中启老所抄的“大字报”与“小字报”的热潮。

启功先生出生在书香门第,自幼便在祖父的督促下练习书法。开始他与一般的小孩没有两样,悬腕运笔老哆嗦,描“红字”的成绩也不理想,以致后来他的画比字好。对他刺激最大的是,一次他的表舅请他作画,却事先叮嘱再三:画好后千万别在上面题款,他要另找人写。此事促使他立志勤奋练字。后来陈垣又对他说:“你要给学生批改作文,学生的字写得比你漂亮,你心里会是什么滋味?”启功下苦心练字,书法有了很大的进步,陈垣看后又加指点:“不要用毛笔去模拟刀刃所刻的效果,以免流于矫揉造作之弊。”悟性过人的他由此深得其理,后来便提出了“学书别有观碑法”,“透过刀锋看笔锋”,“半生师笔不师刀”等名言。

古人有“书法以用笔为先”之说。启功曾花大量的时间和精力苦练用笔,一笔一笔地琢磨,临帖临得分毫无差。但写出来的字平看还可以,一挂起来就没神了。经过再三揣摩,他才发现问题在字的“结构”上。启功找来很多名家碑帖以及唐代佛经,用透亮的方格纸将这些字单个放大,潜心描写,终于从名家书法的笔划结构上,找到了写字的规律。这极平常的规律却极难发现。一般人学书法都是从写“九宫格”或“米字格”开始,将方格分成若干的等分。启功发现问题就出在这“等分”上。道理很简单,因为每个字的“重心”不一定都在“中心”,所以不能把每个字都一个模式地上下左右分为“三等分”。于是他采用一个更为符合字形结构的划分法,便是由他首创的“五三五”不等分,这种字形上下左右的分量较大,中间的分量较小,而不是“九宫格”那样的“九等分”。

启功在这“五三五”不等分的基础上练字许久。他反复研究,又发现汉字结构存在“先紧后松、左紧右松、内紧外松”的规律,所以对历来所说汉字应“横平竖直”之言也不可尽信了。其实,平、直之中也是有变化的,不然写出来的字就全无神采而变得呆傻了。“形似”与“神似”之别,究其根源还在于汉字的结构上。如果字的结构不好,用笔再妙也无济于事。所谓“胸有成竹”,就是写字时,心中应先有这个字的“骨架结构”,下笔心中有底,笔下也就有神了。启功认为写字只要写出结构,好看就行,爱怎么拿笔就怎么拿,爱怎样用笔就怎样用笔。哪怕每天写几个字,将字的结构写准确就是功夫。“五三五”不等分结构字体,便是他独创的“启体”书法。

“文革”十年浩劫中,启功没有贴大字报的资格,却必须承担抄大字报的义务。先是造反派的大字报让他抄写,由于启功字写得好,随后各种“战斗队”的大字报都让他抄写。有时时间紧迫,造反派们直接往席棚墙上贴白纸,命令他站着面对席棚墙直接写。如此挥毫几年后,竟练就了他独特的“站功”,笔也练得放开了。后来,当启功的书法誉满海内外,成为千金难得之“国宝”时,北师大校园内还出现过搜寻“文革”中启老所抄的“大字报”与“小字报”的热潮。

“三怕”与“二不怕”

启功的书法成为难得的墨宝,所以假冒之作颇多,还真有几家铺店专卖这种“作品”。启功听说此事,有次会后路经此店,便进去一件一件地细看。有人特地走近他身旁问道:“启老,这字是您写的吗?”他笑微微答道:“比我写得好!”在场的人全都哈哈大笑了。紧接着启功改口说:“这是我写的。”事后他解释说:“人家用我的名字写字,这是看得起我。再者此人一定是生活困难缺钱,他要是找我借钱,我不是也得借给他吗?”这便是启功的幽默风趣,他在家养病时,曾写一个字条贴在门上以谢客,上书:“熊猫病了”。让你吃了闭门羹,却仍不免莞尔一笑。

好多人都知道启功的“三怕”与“二不怕”。启功第一怕是“怕过生日”,所以北师大把给他办九十岁生日的活动改为庆祝他从教七十年的研讨会和书画展。他的第二怕是怕沾上“皇家祖荫”,故隐其姓“爱新觉罗”。第三怕是怕良朋给自己介绍老伴。在他著述的《赌赢歌》中,有一个哀婉而温馨的故事:启功夫妻恩爱,相濡以沫。一次夫人章宝琛对他开玩笑说:“我死后一定有不少人为你介绍对象的,你信不信?”启功以他素有的幽默笑曰:“老朽如斯,哪会有人又傻又疯这样子做呢?”夫人进而逼问:“如果你不信,我俩可以赌下输赢账。”启功颇感意外,便狡黠地笑言:“万一你输了,那赌债怎么能生还?”夫人便说:“我自信必赢。”不料这一时戏言果然灵验。当夫人撒手人寰后,启老家中可谓“门庭若市”,不少热心朋友乐呵呵地手拿“红丝线”,进门就往启老的脚脖上系。更有人不经同意便领女方前来“会面”的。这可吓坏了启功,于是他先以幽默自嘲谢客:“何词可答热情洋溢良媒言,但说感情物质金钱生理一无基础,只剩须眉男子相,如此而已而已。”此招仍不能挡驾,他干脆撤掉双人床,换成一张单人床,以此明志,谢绝盈门说客。

启功的书法成为难得的墨宝,所以假冒之作颇多,还真有几家铺店专卖这种“作品”。启功听说此事,有次会后路经此店,便进去一件一件地细看。有人特地走近他身旁问道:“启老,这字是您写的吗?”他笑微微答道:“比我写得好!”在场的人全都哈哈大笑了。紧接着启功改口说:“这是我写的。”事后他解释说:“人家用我的名字写字,这是看得起我。再者此人一定是生活困难缺钱,他要是找我借钱,我不是也得借给他吗?”这便是启功的幽默风趣,他在家养病时,曾写一个字条贴在门上以谢客,上书:“熊猫病了”。让你吃了闭门羹,却仍不免莞尔一笑。

好多人都知道启功的“三怕”与“二不怕”。启功第一怕是“怕过生日”,所以北师大把给他办九十岁生日的活动改为庆祝他从教七十年的研讨会和书画展。他的第二怕是怕沾上“皇家祖荫”,故隐其姓“爱新觉罗”。第三怕是怕良朋给自己介绍老伴。在他著述的《赌赢歌》中,有一个哀婉而温馨的故事:启功夫妻恩爱,相濡以沫。一次夫人章宝琛对他开玩笑说:“我死后一定有不少人为你介绍对象的,你信不信?”启功以他素有的幽默笑曰:“老朽如斯,哪会有人又傻又疯这样子做呢?”夫人进而逼问:“如果你不信,我俩可以赌下输赢账。”启功颇感意外,便狡黠地笑言:“万一你输了,那赌债怎么能生还?”夫人便说:“我自信必赢。”不料这一时戏言果然灵验。当夫人撒手人寰后,启老家中可谓“门庭若市”,不少热心朋友乐呵呵地手拿“红丝线”,进门就往启老的脚脖上系。更有人不经同意便领女方前来“会面”的。这可吓坏了启功,于是他先以幽默自嘲谢客:“何词可答热情洋溢良媒言,但说感情物质金钱生理一无基础,只剩须眉男子相,如此而已而已。”此招仍不能挡驾,他干脆撤掉双人床,换成一张单人床,以此明志,谢绝盈门说客。

再说启功的“二不怕”,即一不怕病二不怕死。面对颈椎病发作,要他做“牵引”治疗。这般痛苦事,他却开心地喻为“上吊”,形神毕肖地写下《西江月》:“七节颈椎生刺,六斤铁饼拴牢,长绳牵系两三条,头上数根活套。虽不轻松愉快,略同锻炼晨操,《洗冤录》里篇篇瞧,不见这般上吊。”一次验血检查,见护士拿着装有他血液的试管不停地摇晃,不解地问道:“你为什么如此摇晃?”护士答曰:“您的血太稠啦,不摇晃很快就会凝固的,今后您要少吃肉啊!”此时,恰巧碰上赵朴初老先生也来此抽血化验,赵老颇为感叹地说:“我吃了一辈子素,现在也是血脂高……”这下可让启功抓住“反驳”的理由了:“你看,我说一定和吃肉没什么关系嘛!”

在北师大校园内,“师”门弟子爱戴、尊敬启老,见面总爱称他为“博导”。启功便言:“老朽垂垂老矣,一拨就倒、一驳就倒,我是‘拨倒’,不拨‘自倒’矣!”在他被任命为“中央文史研究馆馆长”后,有人祝贺说,这是“部级”呢。启功则利用谐音风趣地说:“不急,我不急,真不急!”更为幽默风趣的是启功外出讲学时,听到会议主持人常说的“现在请启老作指示”,他接下去的话便是:“指示不敢当。本人是满族,祖先活动在东北,属少数民族,历史上通称‘胡人’。因此在下所讲,全是不折不扣的‘胡言’……”如此见面语,立马活跃了会场气氛。

早在1978年,六十六岁的他风头正健之时,就自撰其《墓志铭》,其诙谐幽默,仍充满字里行间:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿,八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”

在北师大校园内,“师”门弟子爱戴、尊敬启老,见面总爱称他为“博导”。启功便言:“老朽垂垂老矣,一拨就倒、一驳就倒,我是‘拨倒’,不拨‘自倒’矣!”在他被任命为“中央文史研究馆馆长”后,有人祝贺说,这是“部级”呢。启功则利用谐音风趣地说:“不急,我不急,真不急!”更为幽默风趣的是启功外出讲学时,听到会议主持人常说的“现在请启老作指示”,他接下去的话便是:“指示不敢当。本人是满族,祖先活动在东北,属少数民族,历史上通称‘胡人’。因此在下所讲,全是不折不扣的‘胡言’……”如此见面语,立马活跃了会场气氛。

早在1978年,六十六岁的他风头正健之时,就自撰其《墓志铭》,其诙谐幽默,仍充满字里行间:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿,八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”

阅读(4086)