艺术家>毒贩子>艺术家,惠特尼大展回放他传奇的一生

2017-7-19 潮望艺术网

《在纽约地下铁里的Parangolé Cape 30》(1972)。图片:致谢César and Claudio Oiticica, Rio de Janeiro

何里欧·奥迪塞卡(Hélio Oiticica)是巴西在本世纪中叶涌动的实验艺术中最有名的人之一,他曾说过他的目标是给“类似博物馆和画廊,甚至展览本身等概念致命一击。”在没有驯化他之前,策划一场关于他这样的艺术家的展览是非常,非常困难的。不过,他所创造出的困难也就是他令人困惑的魅力的一部分。

即便如此,这仍然是一个值得一试的工作。本周刚刚在惠特尼美国艺术博物馆开展的大型巡回回顾展“何里欧·奥迪塞卡:把控神幻”(Hélio Oiticica: To Organize Delirium)就大胆地尝试了。(去年此展在匹兹堡的卡内基艺术博物馆展出,而那次也是笔者第一次参观该展。)

奥迪塞卡(1937-1980)出生在巴西一个钟鸣鼎食,见多识广的家庭。他的父亲是一位摄影师兼学者,曾于1947年赢得古根海姆基金奖。他曾举家迁往华盛顿特区,那在他曾为史密森尼国立自然历史博物馆工作过两年。奥迪塞卡年轻时痴迷于哲学。他酷爱弗里德里希·尼采,从他的写作中可以看出,他受到了尼采的奢侈挥霍的宣言和对快乐的新理解的影响。

重返巴西之后,这位年轻艺术家同里约热内卢当代艺术界里最影响力的人物们一起学习创作。他在18岁时就加入了一场由伊万·塞尔帕(Ivan Serpa)领导的艺术运动“Grupo Frente”。赛尔帕相信艺术创作是一种进入自由思考和探索民主解放的模式。在这些骨干之中,奥迪塞卡遇见了他终生的艺术伙伴,其中包括丽吉雅·克拉克(Lygia Clark),奥迪塞卡深受这位沿着几何抽象运动的轨道发展到用交互雕塑步入到更狂野的实验艺术家的影响。

何里欧·奥迪塞卡(Hélio Oiticica)是巴西在本世纪中叶涌动的实验艺术中最有名的人之一,他曾说过他的目标是给“类似博物馆和画廊,甚至展览本身等概念致命一击。”在没有驯化他之前,策划一场关于他这样的艺术家的展览是非常,非常困难的。不过,他所创造出的困难也就是他令人困惑的魅力的一部分。

即便如此,这仍然是一个值得一试的工作。本周刚刚在惠特尼美国艺术博物馆开展的大型巡回回顾展“何里欧·奥迪塞卡:把控神幻”(Hélio Oiticica: To Organize Delirium)就大胆地尝试了。(去年此展在匹兹堡的卡内基艺术博物馆展出,而那次也是笔者第一次参观该展。)

奥迪塞卡(1937-1980)出生在巴西一个钟鸣鼎食,见多识广的家庭。他的父亲是一位摄影师兼学者,曾于1947年赢得古根海姆基金奖。他曾举家迁往华盛顿特区,那在他曾为史密森尼国立自然历史博物馆工作过两年。奥迪塞卡年轻时痴迷于哲学。他酷爱弗里德里希·尼采,从他的写作中可以看出,他受到了尼采的奢侈挥霍的宣言和对快乐的新理解的影响。

重返巴西之后,这位年轻艺术家同里约热内卢当代艺术界里最影响力的人物们一起学习创作。他在18岁时就加入了一场由伊万·塞尔帕(Ivan Serpa)领导的艺术运动“Grupo Frente”。赛尔帕相信艺术创作是一种进入自由思考和探索民主解放的模式。在这些骨干之中,奥迪塞卡遇见了他终生的艺术伙伴,其中包括丽吉雅·克拉克(Lygia Clark),奥迪塞卡深受这位沿着几何抽象运动的轨道发展到用交互雕塑步入到更狂野的实验艺术家的影响。

在卡内基艺术博物馆展出的“To Organize Delirium”现场图。图片:Ben Davis

然而,奥迪塞卡则比克拉克更深入交互装置艺术。他的装置往往不和地面接触,观众能在其中自由探索由多彩色块和带有符号性的支柱组成的迷宫。即时的参观体验被当做观念艺术运动的一部分。如今看来,这种参观环境的创造被认为是“关系美学”的先见。并且,通过不同的当代艺术博物馆让观众参与的见解以不同的形态得以呈现。(你知道吗?现在的博物馆里不仅有桌球台,还有鹦鹉!)

虽然如此,事实的真相却是:我们在“To Organize Delirium”展览里所见到的奥迪塞卡是一个古怪而晦涩,以致于难以被归类的人。他的艺术对于喜爱古典艺术的人们来说太过新潮;对于那些理论派观众来说又过于真诚直白;而对于那些想要通过艺术来大开眼界,在交互中获得快乐的人来说,又太过费脑筋。

以上种种复杂的情况集合在一起就是为什么他的艺术有趣的原因了。“To Organize Delirium”一展展现了奥迪塞卡的职业全貌,更重要的是,让观众体会奥迪塞卡在纽约六十年代末生活的感受。这些作品的历史语境和艺术家围绕构建的主题(很多都在该展览精美的目录可以找到)对奥迪塞卡的吸引力至关重要——也许就像你在画廊时所见或者所感觉到的那样重要。

结论是:在穿过体验几件他最重要的装置艺术品的过程中,将奥迪塞卡的故事呈现给初次参观的人,是一件很值得做的事。

《热带主义运动》(Tropicália,1967)

一座临时的沙滩亭子——一座遍布砂砾,岩石和植物的岛屿,一些写有葡萄牙诗歌的装饰板,一个装有活鹦鹉的笼子,还有大门敞开,静待探索的亭子们——《热带主义运动》也许是他最令人吃惊而又让人难以忘怀的装置艺术了。它还像初次在“New Brazilian Objectivity”亮相时那样激进。“New Brazilian Objectivity”于1967年在里约热内卢的现代艺术博物馆展出,并在那个为实验艺术狂热的年代里大受欢迎。

然而,奥迪塞卡则比克拉克更深入交互装置艺术。他的装置往往不和地面接触,观众能在其中自由探索由多彩色块和带有符号性的支柱组成的迷宫。即时的参观体验被当做观念艺术运动的一部分。如今看来,这种参观环境的创造被认为是“关系美学”的先见。并且,通过不同的当代艺术博物馆让观众参与的见解以不同的形态得以呈现。(你知道吗?现在的博物馆里不仅有桌球台,还有鹦鹉!)

虽然如此,事实的真相却是:我们在“To Organize Delirium”展览里所见到的奥迪塞卡是一个古怪而晦涩,以致于难以被归类的人。他的艺术对于喜爱古典艺术的人们来说太过新潮;对于那些理论派观众来说又过于真诚直白;而对于那些想要通过艺术来大开眼界,在交互中获得快乐的人来说,又太过费脑筋。

以上种种复杂的情况集合在一起就是为什么他的艺术有趣的原因了。“To Organize Delirium”一展展现了奥迪塞卡的职业全貌,更重要的是,让观众体会奥迪塞卡在纽约六十年代末生活的感受。这些作品的历史语境和艺术家围绕构建的主题(很多都在该展览精美的目录可以找到)对奥迪塞卡的吸引力至关重要——也许就像你在画廊时所见或者所感觉到的那样重要。

结论是:在穿过体验几件他最重要的装置艺术品的过程中,将奥迪塞卡的故事呈现给初次参观的人,是一件很值得做的事。

《热带主义运动》(Tropicália,1967)

一座临时的沙滩亭子——一座遍布砂砾,岩石和植物的岛屿,一些写有葡萄牙诗歌的装饰板,一个装有活鹦鹉的笼子,还有大门敞开,静待探索的亭子们——《热带主义运动》也许是他最令人吃惊而又让人难以忘怀的装置艺术了。它还像初次在“New Brazilian Objectivity”亮相时那样激进。“New Brazilian Objectivity”于1967年在里约热内卢的现代艺术博物馆展出,并在那个为实验艺术狂热的年代里大受欢迎。

何里欧·奥迪塞卡的《热带主义运动》在卡内基艺术博物馆展出的现场图。图片:Ben Davis

“将艺术融入生活”(dissolution of art into life)曾是60年代全世界艺术圈流行的主题之一。但是在巴西,这个主题呈现出另外一面。在1964年,受到当时巴西左翼政府煽动的警告,美国政府同意巴西进行一场军事政变。夺权的将军们在关于他们所冲上的天主教保守主义和“传统”巴西价值观上画上了一条红线——虽然初衷是在于确保工人们和农民们与他们同在一条阵线上,但这让学生们和知识分子们在60年代后期拥有自由表达他们激进言论的机会。

“To Organize Delirium”追随了奥迪塞卡从脆弱的几何画法到60年代中期逐渐增加的互动艺术:一开始是《Bólides》,让观众打开漆过的盒子,并一窥其中的秘密(有时里面只有一堆土块);紧接着是他的《Parangolés》,一些艳丽的可穿戴的艺术品,包括一件红白的披风,宣告着“性和暴力,即我所好。”

在这里,奥迪塞卡互动性的重视能够在专政的语境下得以普遍理解。艺术家在面对统治阶级文化不断增长的乏味和敌意中寻找观众。《Parangolés》被认为是奥迪塞卡转向研究巴西贫民窟棚屋文化的转折点。他跨越了阶级和种族的分界线去参加Mangueira桑巴学校,由此创造的可穿戴艺术直接受到了嘉年华盛装——这种巴西大众的原生艺术——的影响。

“将艺术融入生活”(dissolution of art into life)曾是60年代全世界艺术圈流行的主题之一。但是在巴西,这个主题呈现出另外一面。在1964年,受到当时巴西左翼政府煽动的警告,美国政府同意巴西进行一场军事政变。夺权的将军们在关于他们所冲上的天主教保守主义和“传统”巴西价值观上画上了一条红线——虽然初衷是在于确保工人们和农民们与他们同在一条阵线上,但这让学生们和知识分子们在60年代后期拥有自由表达他们激进言论的机会。

“To Organize Delirium”追随了奥迪塞卡从脆弱的几何画法到60年代中期逐渐增加的互动艺术:一开始是《Bólides》,让观众打开漆过的盒子,并一窥其中的秘密(有时里面只有一堆土块);紧接着是他的《Parangolés》,一些艳丽的可穿戴的艺术品,包括一件红白的披风,宣告着“性和暴力,即我所好。”

在这里,奥迪塞卡互动性的重视能够在专政的语境下得以普遍理解。艺术家在面对统治阶级文化不断增长的乏味和敌意中寻找观众。《Parangolés》被认为是奥迪塞卡转向研究巴西贫民窟棚屋文化的转折点。他跨越了阶级和种族的分界线去参加Mangueira桑巴学校,由此创造的可穿戴艺术直接受到了嘉年华盛装——这种巴西大众的原生艺术——的影响。

何里欧·奥迪塞卡,由Nildoof Mangueira (1967)穿戴的作品《P15Parangolé Cape 11, I Embody Revolt (P15 Parangolé Capa 12, Eu Incorporo a Revolta)》图片:致谢César and Claudio Oiticica, Rio de Janeiro. © César and Claudio Oiticica,由Claudio Oiticica拍摄

现在看来,这种创作无疑被当作文化挪用行为而受人嘲笑。但在他所处的社会,胆敢触及巴西高度种族分离的社会是在某种程度上被认为具有颠覆意义的。在1965,当他尝试和穿戴他的斗篷的Mangueira的舞者们在里约热内卢的现代艺术博物馆表演时,他们被拒绝入场。但这也极好地让他在博物馆之外,将这种情形转变成一段即兴的带有游行和抗议性质的舞蹈表演。

《热带主义运动》于1966年构思成形。从某种角度上来说,它是一年前被博物馆拒绝入场的经历所刺激而成。他在《热带主义运动》中写到:“创造出来的环境很显然是热带环境,小片的土地被唤醒;但是更重要的是,你会有种行走在真实的土地上的感觉。在我翻越崇山峻岭或者当我进出贫民窟的时候,我曾有过这种感觉。《热带主义运动》所采用的非正式的结构将群山的记忆带回来。”

当你走进这件作品时,你会发现这件让人捉摸不透的作品正和当下令人困惑的社会相配。美式消费资本主义以传统价值的外衣入侵,对艺术许下了激进的承诺是对更激进的政治压抑的反应。热带景观是如此的接地气和令人向往。奥迪塞卡曾说过:“我总是想要向我喜欢的地方致以崇高的敬意,真实的地方,让我觉得活过的地方。这是一张里约热内卢的地图,也是我想象力的地图。”

现在看来,这种创作无疑被当作文化挪用行为而受人嘲笑。但在他所处的社会,胆敢触及巴西高度种族分离的社会是在某种程度上被认为具有颠覆意义的。在1965,当他尝试和穿戴他的斗篷的Mangueira的舞者们在里约热内卢的现代艺术博物馆表演时,他们被拒绝入场。但这也极好地让他在博物馆之外,将这种情形转变成一段即兴的带有游行和抗议性质的舞蹈表演。

《热带主义运动》于1966年构思成形。从某种角度上来说,它是一年前被博物馆拒绝入场的经历所刺激而成。他在《热带主义运动》中写到:“创造出来的环境很显然是热带环境,小片的土地被唤醒;但是更重要的是,你会有种行走在真实的土地上的感觉。在我翻越崇山峻岭或者当我进出贫民窟的时候,我曾有过这种感觉。《热带主义运动》所采用的非正式的结构将群山的记忆带回来。”

当你走进这件作品时,你会发现这件让人捉摸不透的作品正和当下令人困惑的社会相配。美式消费资本主义以传统价值的外衣入侵,对艺术许下了激进的承诺是对更激进的政治压抑的反应。热带景观是如此的接地气和令人向往。奥迪塞卡曾说过:“我总是想要向我喜欢的地方致以崇高的敬意,真实的地方,让我觉得活过的地方。这是一张里约热内卢的地图,也是我想象力的地图。”

何里欧·奥迪塞卡的《热带主义运动》在卡内基艺术博物馆展出的现场图。图片:Ben Davis

与此同时,这一切又带有一丝讽刺的味道——通过展示带有“巴西风情”的露营印象(鹦鹉,海滩,郁郁葱葱的叶子等等),这是一场巴西版本的波普艺术。用一句引言来说:“对于我而言,这种文化紧迫性最重要的就是将所有巴西的文化根基放在图片里,和美国文化一较高下,然后通过吸收的方式来推翻它的优势。”

“纯洁是一种神话。”这句标语印在了其中一个凉亭上,这句格言在某种意义上肯定了这座装置朴素的外表,而同时又嘲讽了政治修辞中所呈现的本质的“传统”巴西。在另外一个凉亭里,你通过推开门帘进入一个角落,电视机荧幕在黑暗中发出刺耳的警鸣声,好像在告诉人们:巴西内心中的秘密是空洞,是无可言说。

《热带主义运动》是奥迪塞卡迄今为止最有名的作品。作品的名字几乎立马被用来描述一系列的反主流文化,引起幻觉的,于60年代末期发生的巴西波普文化行为。

然而,就在这个时刻,执政党认为是时候对创意阶层旨在维持的相对自由状态说不了。在1968年,随着压制的猛烈加剧,这种蓬勃壮大的文化激进主义被不断打击。

《伊甸园》(1969)

正如很多他的巴西知识分子同仁们一样,奥迪塞卡必然地进入到了一个自我放逐之中。他同伦敦建立了联系,并在白教堂美术馆(White chapel Gallery)进行了一场盛大的展览。这个名为《伊甸园》装置作品是他职业生涯里最大的作品,是一座巨大的人造海滩。

与此同时,这一切又带有一丝讽刺的味道——通过展示带有“巴西风情”的露营印象(鹦鹉,海滩,郁郁葱葱的叶子等等),这是一场巴西版本的波普艺术。用一句引言来说:“对于我而言,这种文化紧迫性最重要的就是将所有巴西的文化根基放在图片里,和美国文化一较高下,然后通过吸收的方式来推翻它的优势。”

“纯洁是一种神话。”这句标语印在了其中一个凉亭上,这句格言在某种意义上肯定了这座装置朴素的外表,而同时又嘲讽了政治修辞中所呈现的本质的“传统”巴西。在另外一个凉亭里,你通过推开门帘进入一个角落,电视机荧幕在黑暗中发出刺耳的警鸣声,好像在告诉人们:巴西内心中的秘密是空洞,是无可言说。

《热带主义运动》是奥迪塞卡迄今为止最有名的作品。作品的名字几乎立马被用来描述一系列的反主流文化,引起幻觉的,于60年代末期发生的巴西波普文化行为。

然而,就在这个时刻,执政党认为是时候对创意阶层旨在维持的相对自由状态说不了。在1968年,随着压制的猛烈加剧,这种蓬勃壮大的文化激进主义被不断打击。

《伊甸园》(1969)

正如很多他的巴西知识分子同仁们一样,奥迪塞卡必然地进入到了一个自我放逐之中。他同伦敦建立了联系,并在白教堂美术馆(White chapel Gallery)进行了一场盛大的展览。这个名为《伊甸园》装置作品是他职业生涯里最大的作品,是一座巨大的人造海滩。

何里欧·奥迪塞卡的《伊甸园》(1969)在伦敦白教堂美术馆展出的现场图。图片:Collection of Césarand Claudio Oiticica. © César and Claudio Oiticica

《伊甸园》和《热带主义运动》有着相似的主题,但是,为了更符合他在当时的国际上的状态,这件作品没有专注在某些特殊的巴西印象上。《伊甸园》里的亭子,池塘和物件可以触手可及:帐篷里放着芳香的叶子,参差不齐的岩石,和让你涤脚的流水;一个茧状的睡房;乱堆的“巢穴”可以让你肆意爬行,里面充满了稻草和切碎的塑胶泡沫,甚至还有一大堆旧书供你仔细阅读。

奥迪塞卡当时远离家乡,他所传递出来的信息变得越来越反主流文化——这是一个艺术家发展他对“creleisure”一词新理解的理由。“creleisure”其实是创造性的休闲,与大众娱乐和传统博物馆文化所提倡的“被动休闲”背道而驰。

在《伊甸园》里,你可以看到奥迪塞卡是如何创造艺术品的。尽管他的作品被当做是互动艺术的先行者,但是他的作品与今日带有闪亮的多媒体的大装置还是大相径庭的。他的迷人之处不是在于高科技——而是在于设计的时髦和低调。他写道:“今日的世界要求事物是即兴的和引人参与的,人们能够亲自创造一些东西,而不是提交模型。所以艺术家们需要放置一些人们可以亲自创造的东西。”

《伊甸园》和《热带主义运动》有着相似的主题,但是,为了更符合他在当时的国际上的状态,这件作品没有专注在某些特殊的巴西印象上。《伊甸园》里的亭子,池塘和物件可以触手可及:帐篷里放着芳香的叶子,参差不齐的岩石,和让你涤脚的流水;一个茧状的睡房;乱堆的“巢穴”可以让你肆意爬行,里面充满了稻草和切碎的塑胶泡沫,甚至还有一大堆旧书供你仔细阅读。

奥迪塞卡当时远离家乡,他所传递出来的信息变得越来越反主流文化——这是一个艺术家发展他对“creleisure”一词新理解的理由。“creleisure”其实是创造性的休闲,与大众娱乐和传统博物馆文化所提倡的“被动休闲”背道而驰。

在《伊甸园》里,你可以看到奥迪塞卡是如何创造艺术品的。尽管他的作品被当做是互动艺术的先行者,但是他的作品与今日带有闪亮的多媒体的大装置还是大相径庭的。他的迷人之处不是在于高科技——而是在于设计的时髦和低调。他写道:“今日的世界要求事物是即兴的和引人参与的,人们能够亲自创造一些东西,而不是提交模型。所以艺术家们需要放置一些人们可以亲自创造的东西。”

何里欧·奥迪塞卡的《伊甸园》(1969)在伦敦白教堂美术馆展出的现场图。图片:Collection of Césarand Claudio Oiticica. © César and Claudio Oiticica

《伊甸园》代表了奥迪塞卡在博物馆生涯中的最高点,随后他还在参加了卡尼斯顿·麦克希恩(Kynaston McShine)在纽约现代艺术博物馆里策划的标志性的1970年“信息”展览。参加这场展览的艺术家们包括了从“艺术和语言”(Art & Language)到劳伦斯·维纳(Lawrence Weiner),并以将观念艺术推广成一股国际潮流而被世人所铭记。奥迪塞卡的参展作品(并未在“To Organize Delirium”展出)与其他侧重于文字的观念艺术作品截然不同——其中带有可以居住的“巢穴”邀请着参观者进来闲逛。

即便如此,更重要的是:在某种程度上来说,“creleisure”理论只能停留在观念上。他的作品更体现是一种挑衅,而不是完全的行动。英国诗人爱德华·波普(Edward Pope)还记得白教堂美术馆的展览,他说:“普遍来说,那些巢穴并不是用来让人休息的,在那里有一条缺口……这条缺口出现在何里欧的所创造的环境里可以发生的事和实际发生了的事。”

《伊甸园》代表了奥迪塞卡在博物馆生涯中的最高点,随后他还在参加了卡尼斯顿·麦克希恩(Kynaston McShine)在纽约现代艺术博物馆里策划的标志性的1970年“信息”展览。参加这场展览的艺术家们包括了从“艺术和语言”(Art & Language)到劳伦斯·维纳(Lawrence Weiner),并以将观念艺术推广成一股国际潮流而被世人所铭记。奥迪塞卡的参展作品(并未在“To Organize Delirium”展出)与其他侧重于文字的观念艺术作品截然不同——其中带有可以居住的“巢穴”邀请着参观者进来闲逛。

即便如此,更重要的是:在某种程度上来说,“creleisure”理论只能停留在观念上。他的作品更体现是一种挑衅,而不是完全的行动。英国诗人爱德华·波普(Edward Pope)还记得白教堂美术馆的展览,他说:“普遍来说,那些巢穴并不是用来让人休息的,在那里有一条缺口……这条缺口出现在何里欧的所创造的环境里可以发生的事和实际发生了的事。”

何里欧·奥迪塞卡的《伊甸园》在卡内基艺术博物馆展出的现场图。图片:Ben Davis

《伊甸园》的迷人之处距离我们的日常生活并不远,就好像在海滩呆上一天的体验。那和你在当时在博物馆里能体验到的大不相同。在1969年的语境下,比起把博物馆当成天堂的普遍印象,艺术家这样的尝试更是对中上阶层观众的挑衅。

奥迪塞卡从某个角度上来说就是这样一个潜入到博物馆里来鼓励其他人离开博物馆的人。很快,这种矛盾的关系会让他将他自己完全地发射到太空。

《CC5Hendrix-War》 (1973)

这件作品将我们带向了奥迪塞卡的70年代。这是他最有创新意义,也是他最艰难的年代,也是作为“To Organize Delirium”回顾展的一部分。困难是因为在完成了白教堂美术馆和纽约现代艺术博物馆的展览后,奥迪塞卡从职业生涯的高点退出了艺术界,而是在纽约追求一种不混迹体制圈子,把艺术当成生活的状态。他并没有试图将自己那些网状艺术品放进画廊里,而是将自己的公寓变成了“Babylonests”的集合。

《伊甸园》的迷人之处距离我们的日常生活并不远,就好像在海滩呆上一天的体验。那和你在当时在博物馆里能体验到的大不相同。在1969年的语境下,比起把博物馆当成天堂的普遍印象,艺术家这样的尝试更是对中上阶层观众的挑衅。

奥迪塞卡从某个角度上来说就是这样一个潜入到博物馆里来鼓励其他人离开博物馆的人。很快,这种矛盾的关系会让他将他自己完全地发射到太空。

《CC5Hendrix-War》 (1973)

这件作品将我们带向了奥迪塞卡的70年代。这是他最有创新意义,也是他最艰难的年代,也是作为“To Organize Delirium”回顾展的一部分。困难是因为在完成了白教堂美术馆和纽约现代艺术博物馆的展览后,奥迪塞卡从职业生涯的高点退出了艺术界,而是在纽约追求一种不混迹体制圈子,把艺术当成生活的状态。他并没有试图将自己那些网状艺术品放进画廊里,而是将自己的公寓变成了“Babylonests”的集合。

米格尔·里奥·布兰科(Miguel Rio Branco),《Babylonests》(1971)。图片:致谢César and Claudio Oiticica, Rio de Janeiro

奥迪塞卡作为一名“后石墙时代”的同性恋者。尽管他十分憎恶新出现的“沃霍尔的”那种“将微不足道的活动提升到中产阶级”的消费主义现象,但他在纽约似乎拥有更多表达其性取向的空间。这样的自由在独裁政府下掌控的充满天主教色彩的巴西是不可能的存在的。奥迪塞卡的艺术灵感也来源于他在兰德尔岛上Jimi Hendrix那些摇滚乐演唱会的狂欢体验, 也来源于电影人 Jack Smith在他的公寓里做的营地幻灯展览的经历。

但奥迪塞卡真正喜欢的,却是可卡因。当他创作艺术的时候,他用毒品不仅仅来充实他的艺术生活,甚至还用毒品解决经济问题。在1971年,随着古根海姆赞助金渐渐花完,而美国绿卡却依然遥遥无期,奥迪塞卡最终变成一名毒品贩子。

“他时不时的卖点可卡因,这玩意几天内就能给他带来上千美元的收入,是他阁楼房租的两倍” 一份记录中这样记录:

他曾经对毒品写过赞歌,并为可卡因起了许多不同的富有艺术气息的名字(“乞力马扎罗山的雪”,“卡罗尔·钱宁的钻石”,甚至用雕塑家康斯坦丁·布朗库西为其命名“布朗库西亚”)。在奥迪塞卡的文字中,他想象着自己的毒品交易是一种驳回的行为艺术,可以和杜尚著名的退出艺术界去下国际象棋的决定相提并论。

奥迪塞卡作为一名“后石墙时代”的同性恋者。尽管他十分憎恶新出现的“沃霍尔的”那种“将微不足道的活动提升到中产阶级”的消费主义现象,但他在纽约似乎拥有更多表达其性取向的空间。这样的自由在独裁政府下掌控的充满天主教色彩的巴西是不可能的存在的。奥迪塞卡的艺术灵感也来源于他在兰德尔岛上Jimi Hendrix那些摇滚乐演唱会的狂欢体验, 也来源于电影人 Jack Smith在他的公寓里做的营地幻灯展览的经历。

但奥迪塞卡真正喜欢的,却是可卡因。当他创作艺术的时候,他用毒品不仅仅来充实他的艺术生活,甚至还用毒品解决经济问题。在1971年,随着古根海姆赞助金渐渐花完,而美国绿卡却依然遥遥无期,奥迪塞卡最终变成一名毒品贩子。

“他时不时的卖点可卡因,这玩意几天内就能给他带来上千美元的收入,是他阁楼房租的两倍” 一份记录中这样记录:

他曾经对毒品写过赞歌,并为可卡因起了许多不同的富有艺术气息的名字(“乞力马扎罗山的雪”,“卡罗尔·钱宁的钻石”,甚至用雕塑家康斯坦丁·布朗库西为其命名“布朗库西亚”)。在奥迪塞卡的文字中,他想象着自己的毒品交易是一种驳回的行为艺术,可以和杜尚著名的退出艺术界去下国际象棋的决定相提并论。

何里欧·奥迪塞卡和内维尔·戴尔梅达(Neville D'Almeida),《CC5 Hendrix-War》(1973)(2010年-2011,明尼阿波里斯市沃克艺术中心现场图)。图片:致谢Césarand Claudio Oiticica, Rio de Janeiro and Neville D’Almeida.© César and Claudio Oiticica, and Neville D’Almeida

这是奥迪塞卡的“可卡宇宙”系列中,CC5 亨德里克斯战争的创作背景。其构思被电影制作人内维尔·戴尔梅达(Neville D’Almeida)所采用。在“To Organize Delirium”中,艺术家将整个房间内放满了吊床,墙上贴满了用可卡因Jimi Hendrix的海报。海报上用可卡因涂抹着各种线条,仿佛像那些战时招贴一样,同时空间内还在播放Hendrix的音乐。

“可卡宇宙”是在奥迪塞卡有生之年唯一一件凸显私人经历的作品,显然和高上大的博物馆环境格格不入。他们矗立着——在诗人Waly Salomão的诗句中,仅有的几份经历过这一体验的人在报告中说到——“就像一种在感性时间中享乐的方式。而这种感性的时间并不是像新教徒般的资本主义式的暗箱中,举一个例子:时间就是金钱。但这和这不是一样,时间不是金钱,时间是享乐。享乐的方法主导了一切,而现实的规则趋于停顿。”

如果你还没吸毒上脑,那这里看起来不过是一大堆吊床和Jimi Hendrix的音乐而已。尽管这里充满了金属乐那些七七八八无法言喻的发泄,表达了一个晚期反主流文化者的自我陶醉,但这个“毒品后遗症艺术装置”毋庸置疑是让人十分难忘的。

Rijanviera (1979)

这样一个文化作品,由于受到创作者的身体机能和物质资源影响,当然也有它的限制。奥迪塞卡似乎在1975年时遇到了瓶颈,他的写作被毒品打断了。在1974年,他在自己宽敞的位于纽约二大道的公寓内遭到了抢劫,而这终结了他之前那将生活重塑为一项开放的、他人可参与式的艺术品的梦想。

为了更好的保护个人隐私,他搬到了西村。在1977年,他又有了新的爱好:“今年有变化了,我目前不再对思考感兴趣,我就想创作一些实体作品”。面临着资金短缺和移民困境,奥迪塞卡在1978年的2月搬回了里约。(在奥迪塞卡去世的两年后,他的律师才收到移民局约谈移民事宜的通知信)。

这是奥迪塞卡的“可卡宇宙”系列中,CC5 亨德里克斯战争的创作背景。其构思被电影制作人内维尔·戴尔梅达(Neville D’Almeida)所采用。在“To Organize Delirium”中,艺术家将整个房间内放满了吊床,墙上贴满了用可卡因Jimi Hendrix的海报。海报上用可卡因涂抹着各种线条,仿佛像那些战时招贴一样,同时空间内还在播放Hendrix的音乐。

“可卡宇宙”是在奥迪塞卡有生之年唯一一件凸显私人经历的作品,显然和高上大的博物馆环境格格不入。他们矗立着——在诗人Waly Salomão的诗句中,仅有的几份经历过这一体验的人在报告中说到——“就像一种在感性时间中享乐的方式。而这种感性的时间并不是像新教徒般的资本主义式的暗箱中,举一个例子:时间就是金钱。但这和这不是一样,时间不是金钱,时间是享乐。享乐的方法主导了一切,而现实的规则趋于停顿。”

如果你还没吸毒上脑,那这里看起来不过是一大堆吊床和Jimi Hendrix的音乐而已。尽管这里充满了金属乐那些七七八八无法言喻的发泄,表达了一个晚期反主流文化者的自我陶醉,但这个“毒品后遗症艺术装置”毋庸置疑是让人十分难忘的。

Rijanviera (1979)

这样一个文化作品,由于受到创作者的身体机能和物质资源影响,当然也有它的限制。奥迪塞卡似乎在1975年时遇到了瓶颈,他的写作被毒品打断了。在1974年,他在自己宽敞的位于纽约二大道的公寓内遭到了抢劫,而这终结了他之前那将生活重塑为一项开放的、他人可参与式的艺术品的梦想。

为了更好的保护个人隐私,他搬到了西村。在1977年,他又有了新的爱好:“今年有变化了,我目前不再对思考感兴趣,我就想创作一些实体作品”。面临着资金短缺和移民困境,奥迪塞卡在1978年的2月搬回了里约。(在奥迪塞卡去世的两年后,他的律师才收到移民局约谈移民事宜的通知信)。

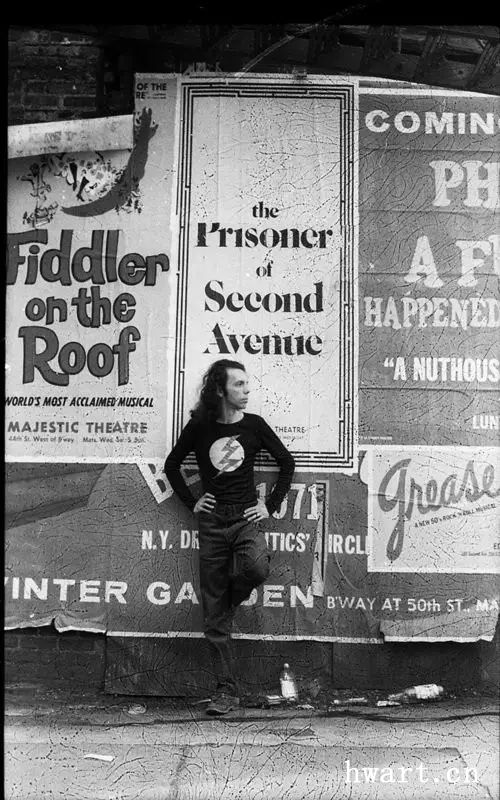

1972年,纽约曼哈顿中城。何里欧·奥迪塞卡站在尼尔·西蒙(Neil Simon)的戏剧作品《能屈能伸大丈夫》( The Prisoner of Second Avenue)海报前。图片:致谢© César and Claudio Oiticica

在巴西,奥迪塞卡不仅回归了原有的创作模式,也同时在寻找新的创作灵感。在“To Organize Delirium”的最后一个作品中就充满了对过往经历的重新思考盘点。比如说,这其中一个作品,奥迪塞卡使用了里约某建筑工地的沥青,将材料塑造成一个曼哈顿岛的形状。这不仅让人感到了艺术家凝聚其中的深情与伤感。

而奥迪塞卡晚期作品中,最富雄心的应该是他因中风去世八个月前所完成的,另一件名为“Rijanviera ”(受“芬尼根守灵夜”所启发的,对里约热内卢的注释)的作品。这一作品在Hotel Meridien的艺术咖啡馆以及Copacabana beach俱乐部都有展出。奥迪塞卡说这是他70年代最重要的作品。评论家认为这一作品应该看为其早年作品的衍生品。

在巴西,奥迪塞卡不仅回归了原有的创作模式,也同时在寻找新的创作灵感。在“To Organize Delirium”的最后一个作品中就充满了对过往经历的重新思考盘点。比如说,这其中一个作品,奥迪塞卡使用了里约某建筑工地的沥青,将材料塑造成一个曼哈顿岛的形状。这不仅让人感到了艺术家凝聚其中的深情与伤感。

而奥迪塞卡晚期作品中,最富雄心的应该是他因中风去世八个月前所完成的,另一件名为“Rijanviera ”(受“芬尼根守灵夜”所启发的,对里约热内卢的注释)的作品。这一作品在Hotel Meridien的艺术咖啡馆以及Copacabana beach俱乐部都有展出。奥迪塞卡说这是他70年代最重要的作品。评论家认为这一作品应该看为其早年作品的衍生品。

何里欧·奥迪塞卡的《Rijanviera》(1979)在卡内基艺术博物馆展出的现场图。图片:Ben Davis

在Copacabana的开幕式之夜,一件具有象征意义的事情发生了。在奥迪塞卡大声播放Jimi Hendrix和Caetano Veloso的音乐时,Rijanviera控水系统失效了,水流过大溢了出来。更加值得注意的是,一组派对达人们似乎玩得太过兴奋,有些狂野的过了头。奥迪塞卡曾经将自己的交互性艺术装置称为“对美术馆概念致命的打击”。现在他要保护自己的作品不被摧毁,据报道他为了挽救Rijanviera ,甚至用石头重击他人脸部。

这个事件后,为了在后续报道中维护自己的作品,奥迪塞卡后来给当地的艺术评论家写信说: “这些作品是由于那些对抗已有认识的需求而被创造出来的,不是装样子的,也不是用来发泄的”。这样看来,更像是为了防止对观众们造成负面伤害的一种雄辩。

在Copacabana的开幕式之夜,一件具有象征意义的事情发生了。在奥迪塞卡大声播放Jimi Hendrix和Caetano Veloso的音乐时,Rijanviera控水系统失效了,水流过大溢了出来。更加值得注意的是,一组派对达人们似乎玩得太过兴奋,有些狂野的过了头。奥迪塞卡曾经将自己的交互性艺术装置称为“对美术馆概念致命的打击”。现在他要保护自己的作品不被摧毁,据报道他为了挽救Rijanviera ,甚至用石头重击他人脸部。

这个事件后,为了在后续报道中维护自己的作品,奥迪塞卡后来给当地的艺术评论家写信说: “这些作品是由于那些对抗已有认识的需求而被创造出来的,不是装样子的,也不是用来发泄的”。这样看来,更像是为了防止对观众们造成负面伤害的一种雄辩。

何里欧·奥迪塞卡的《Rijanviera》(1979)在卡内基艺术博物馆展出的现场图。图片:Ben Davis

但是,与他的纽约冒险之旅有很大不同的是,“打破常规”的创意有了一种新的含义。一个简单而强烈的主题在1979年的作品中产生了。尽管看起来还是启发观众,但在其中似乎蕴含了“反极致对立”:那些对极度的自我陶醉难以控制又十分具有破坏性的关注。这代表了一种从纯粹的“享乐至上”到真实存在的回归。

《热带主义运动》是璀璨的,是一种对混合多元的赞颂。《Rijanviera》尤其质朴而简单。奥迪塞卡曾经认为《热带主义运动》是“里约的地图”。后来,他将其描述为“于我而言,里约热内卢是第一个迷思。我是那样困惑以至于我不得不离开里约热内卢并且用了这么多年才解开了我的困惑”。《Rijanviera》的简单,凝结了奥迪塞卡的艺术内核。它直到如今依旧是艺术转型探索旅程中具有象征意义的代表,但它不再是简单地将你带入一个反叛的幻想世界,而是将你带回了那个你所经历过的关联点当中。

“Hélio Oiticica: To Organize Delirium”目前在纽约惠特尼美国艺术博物馆展出。展览日期为2017年7月14日至10月1日。

但是,与他的纽约冒险之旅有很大不同的是,“打破常规”的创意有了一种新的含义。一个简单而强烈的主题在1979年的作品中产生了。尽管看起来还是启发观众,但在其中似乎蕴含了“反极致对立”:那些对极度的自我陶醉难以控制又十分具有破坏性的关注。这代表了一种从纯粹的“享乐至上”到真实存在的回归。

《热带主义运动》是璀璨的,是一种对混合多元的赞颂。《Rijanviera》尤其质朴而简单。奥迪塞卡曾经认为《热带主义运动》是“里约的地图”。后来,他将其描述为“于我而言,里约热内卢是第一个迷思。我是那样困惑以至于我不得不离开里约热内卢并且用了这么多年才解开了我的困惑”。《Rijanviera》的简单,凝结了奥迪塞卡的艺术内核。它直到如今依旧是艺术转型探索旅程中具有象征意义的代表,但它不再是简单地将你带入一个反叛的幻想世界,而是将你带回了那个你所经历过的关联点当中。

“Hélio Oiticica: To Organize Delirium”目前在纽约惠特尼美国艺术博物馆展出。展览日期为2017年7月14日至10月1日。

阅读(3946)